ランチして、お風呂であったまったところで、ぶらぶらと道後の街を散歩。お正月を前にして、休暇を温泉で過ごす人たちでごった返しています。

本年の神社詣の納めに、道後の有名な神社、伊佐爾波神社にお参りしました。

道後温泉は日本書紀にその記述があるくらい古い温泉で、神社も古代からの由緒をもっています。

この伊佐爾波神社も、仲哀天皇と神功皇后が道後温泉に来湯した際の行宮跡に創建されたとの伝承もあるようで、延喜年間につくられた延喜式に載っている古社です。

[3回]

[3回]

神社の側までくると長い長い石段。そのサイドに舗装された坂道もあるので、行きは石段、戻りは道路と決めて登りました。

石段を降りると足に半端ないダメージがくるのです。

登ったところで、美しい本殿が。道後にこんな立派な神社があったことを今まで知りませんでした。

松山藩主の松平定長が、京都の岩清水八幡宮を模して造営した「八幡造」といわれるもの。全国でも岩清水八幡と宇佐八幡とここ伊佐爾波神社のみだそうです。

ご祭神は、八幡神、神功皇后、仲哀天皇、応神天皇、三柱姫大神こと宗像三女神です。

このように八幡宮にはいっしょに宗像三女神を祀ったところも多いようです。

八幡神は秦氏の氏神とされていますから、渡来人秦氏と宗像氏とは強い関係があったことを示しているのでしょう。

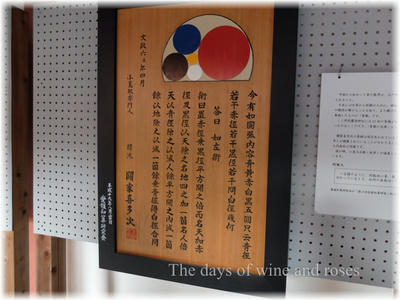

さて、伊佐爾波神社には多数の算額が残っているそうです。算額とは、和算の問題・図・解答、それを導く最終計算式などを記入した額のことで。神社に奉納し、互いに問題を出したり解答したりをするものです。冲方丁の時代小説「天地明察」にもでてきました。

江戸時代の和算の発展で、庶民に算学ブームがおきたらしく、全国の神社にこういった算額が奉納されているのだそうです。ここ伊佐爾波神社は関孝和が考案した関流数学で、江戸後期から明治時代の算額が見られるとか。(ただし、展示は写真のみで、本物は残念ながら見ることができませんでした。博物館に保管しているんだろうか。)

こちらは古い算額のレプリカのようです。

それにしても、ライプニッツもニュートンも知らぬ頃に微分積分に近いものまで考案され、しかも互いに問題を出したり解答したりって、ものすごいレベルですよね。一種の娯楽だったのでしょうが、江戸の知性レベルの高さには感服します。もちろん実学としても数学は必須だったようです。

もしかしたらむしろ現代のほうが理科的な面では劣ってしまっているのかもしれません。

算額の本物は見ることができませんでしたが、奉納絵馬の素晴らしいものも展示されていました。

書かれている奉納の年号の古さが、この神社の歴史を物語っています。

PR